KMDで学ぶ日々をどのように過ごしている?

将来の夢は?

5名の学生たちが本音で語ります。

平松 燿

韓国

博士 1年

参加プロジェクト:CREATO!

上山 恵美子

日本

修士2年

参加プロジェクト:Network Media

沈 襲明

中国

修士2年

参加プロジェクト:Embodied Media

斧田 悠

日本

修士2年

参加プロジェクト:Embodied Media

清水 将矢

日本

修士1年

参加プロジェクト:Embodied Media

―みなさんの経歴とKMDに入学した目的を教えてください。

平松: 僕は医療系大学卒業後、鍼灸師として活動していました。プライベートでは、友人の勧めでeスポーツに興味をもち、大会を観戦して大きな感銘を受けました。そこで、自分の専門領域でeスポーツの世界に貢献できないかと考え、大学院で選手のフィジカルケアとマネジメントを学んだ後、さらに研究を深めるべくKMDに入学しました。

上山: 私は約10年間舞台俳優をしていて、演者を続けていくうちに舞台芸術にまつわるコミュニケーションのあり方を探求してみたいと考えるようになりました。KMDであれば、多様な国籍や経歴の人たちが集まっており、ともに学ぶことで新な視野やアプローチを身につけられると思い入学しました。

エリザベス: イギリスの大学では経済学を学んでいました。大学卒業後、自分が何をしたいのか、何ができるのかわかっていませんでした。ただ、IoTなどのテクノロジーを医療に活用する「MedTech」には興味があったので、学校を探していたところ、KMDに行き当たったんです。

斧田: 私は美術大学を卒業して、ミニチュア制作会社でデザイナーをしていました。そこで展示の企画に向けて、ARなど先端技術の活用を検討していたときに知識不足で断念したことがとても悔しくて。これを機に学ぼうと考えていたとき、次世代の音楽体験を形にしたエンハンスの水口哲也さんの作品に出会って衝撃を受けました。水口さんがKMDの特任教授を務めていることを知り、入学を決めました。

清水: 僕は、建築設計者として設計事務所に勤めている中、コロナ禍で在宅勤務を始めた時に、建築が社会において果たすべき役割を改めて悶々と考え始めたのがきっかけです。そんな時に僕も水口哲也さんの作品をみて、「もっと人の心動かす建築体験がつくりたい」、「建築とメディアデザインの融合や建築領域の拡張を模索したい」と思い至りました。

―日頃のご活動と、それぞれ所属しているリアルプロジェクトでの研究について教えてください。

平松: 大学附属の鍼灸院では鍼灸師、eスポーツの専門学校では講師を務めながら、eスポーツにおけるヘルスケアとマネジメントの研究を進めています。eスポーツ領域の学術研究は黎明期ですが、そのなかでも業界の健全な発展に貢献すべく、包括的なマネジメントモデルについて研究しています。

上山: 研究の傍ら、インターネット生配信番組での進行や新聞社へのエッセイの寄稿も行っています。演技指導における円滑なコミュニケーションについて、デジタル技術を用いた指導法などを模索しながら誰もが実践できるように方法論として確立したいと考えているところです。

エリザベス: 私は博士3年生なので、論文やレポート作成に追われる日々です。普段は、竹芝にあるKMDの研究拠点「Cybernetic Being Lab」に入り浸って、AR技術を活用して、認知症患者などが感じる視覚的な困難を擬似体感するプログラム「Dementia Eyes」をサポートする研究をしています。

斧田: 私も平日の朝から夕方まで竹芝のラボにいて、実験や論文、研究レポートの執筆に取り組んでいます。VRを用いて身体の知覚を擬似的に変化させ、自分の体が小さくなったり大きくなるように感じる研究をしています。自分とは違う視点に入っていくような体験を実用化して、次世代のエンターテインメントにつなげたいと考えています。

清水: 僕は建築設計の仕事を継続しながら、日吉キャンパスの図書館で作業をしたり、竹芝のラボで研究する毎日です。テクノロジーを溶け込ませた空間の中で人の五感を刺激したり、行動変容を穏やかに促すことで、建築空間の価値向上を実現したいと思っています。広義には、建築設計者という職能そのものの拡張にも取り組めたらと考えています。

―みなさんにとってKMDはどんな場所でしょうか?

平松: 「君のやりたいことをやっていいよ」と言ってくれる場所です。例えば僕には工学系の知識はないけれど、ここにはさまざまな専門領域を持つクラスメイトやプロジェクトメンバーがいて、全力でサポートしてくれたり、目的が合致すれば一緒に研究を進めたりすることもできます。必要に応じて外部企業との連携を先生方が後押ししてくれることもあって、自分の研究をどんどん進められることが魅力です。

上山: 本当にそのとおりだと思います。私の所属するリアルプロジェクトではインターネットを主に扱うのですが、私はまるで門外漢でした。でも、先生をはじめ同級生や先輩が技術を補ってくれます。私も微力ながら自分の得意な領域でみんなの役に立てたら嬉しいし、ともに高めあえる環境をすごく心地いいと感じています。

エリザベス: ここには興味深いリアルプロジェクトがたくさんあるので、目的に応じてプロジェクトを変える人もいます。私にとってKMDは、自分でもわかっていない長所を理解してくれて、可能性を引き出し、さらに成長させてくれるところだと感じています。

斧田: 国籍もバックグラウンドも、価値観もバラエティーに富んでいて多様性のある場所。そういう人たちとディスカッションしたりするうちに、相対的に自分がどんな人なのかがわかるようになってくることがとても面白い体験だと感じています。

清水: 僕はSFCの大学と大学院で建築を学んでいたのですが、どうしても同じ研究領域の仲間と過ごすことが多かったです。KMDでは、自分と180度異なる考えや目的を持った人と一緒に授業を受け、すぐ近くでコラボレーションができるため、非常に面白い環境だと感じています。

―では最後に、KMDへの入学を考えている人にメッセージをお願いします。

平松: KMDに入ったら自分にとっての当たり前が、当たり前ではなくなることを覚悟してください(笑)。さまざまな制約下でリスクを鑑みて生体に適切な介入をし、最大限の成果を発揮することが、医療の世界に身を置く僕にとっての当たり前でした。でもそれは医療における一面でしかなく、いろんな視点の人と触れ合い考えを深めることでこれまでの常識は破壊されますし、それを面白がれる人たちばかりが集っています。それが、僕にとってKMDでの最も価値ある体験です。

上山: 私も、正しいと信じていたことに違う側面があることをKMDで気づかされました。それに、自分のやりたいことを思いがけない方法で発展させることができることも知りました。解決したい課題や目的意識が明確に定まっている人ならば、入学後に可能性が広がると思うので、社会人を経験してからの入学もおすすめしたいです。

エリザベス: 私は逆に「自分にできること」を見つけたくてKMDに入学しました。そしてさまざまなプロジェクトに参加するうちに自分ができることを発見しました。私にもできたから、あなたにもできるはず。KMDならすばらしいプロジェクトを達成できると信じてほしいです。

斧田: 毎日が新しい発見の日々です。KMDでは自分の考えを発信したり人の話を聞く機会がとても多いので、入学したらぜひいろんな人に積極的にアプローチをして、さまざまなことにトライしてほしいです。きっと、実りのある学生生活になると思います。

清水: 僕はまだ入学して間もないですが、KMDでの授業やプロジェクトは、社会課題を見つける良い訓練になっています。これまでの研究や社会人経験とここで見つけた新たな問いをうまく接続させることができたら、これまでにない新しい価値観を世の中に還元できるんじゃないかと思います。ただ、面白そうなプロジェクトがたくさんあるので、どれを選ぶべきか……まだ迷っています(笑)。

※ 本記事は2024年3月に取材したものです。

KMDで学ぶ日々をどのように過ごしている?

将来の夢は?

7名の学生たちが本音で語ります。

小川 泰正

日本

修士2年

参加プロジェクト:Embodied Media

オガサワラ・デ・オリヴェイラ・ルーカス

ブラジル

修士2年

参加プロジェクト:Embodied Media

近藤 杏丹花

デンマーク

修士2年

参加プロジェクト:PLAY

山口 泰朋

日本

修士2年

参加プロジェクト:Future Crafts

王 七音

日本

修士2年

参加プロジェクト:Embodied Media

万 欣

中国

修士2年

参加プロジェクト:Global Education

スキスケカー エーワー

ポーランド

修士2年

参加プロジェクト:Geist

―KMDに入学した理由と現在のプロジェクトを教えてください。

小川: 工業高専で工学の勉強をしていました。学生ベンチャーに参加して、就職か進学か迷っていたとき、工学以外にも、デザインやマネジメントなど幅を広げたほうがいいのではと考え、先生や先輩に相談するなかでKMDを知りました。Embodied Mediaでは、僕が長年続けているストリートダンスとエンジニアリングを組み合わせて、初心者でもダンスの楽しさを体験できるデバイスを研究しています。

王: 大学を卒業した後、IT企業に就職しました。その会社が社内でアクセシビリティに積極的に取り組んでいたことに感銘を受けて、テクノロジーの力で問題解決に貢献したいと思い立ち、KMDに入学しました。Embodied Mediaでは、触覚技術を使って人間の精神面にアプローチするための研究を行っています。

万: 慶応大学の経済学部に通っていたときにKMDフォーラムで面白そうなプロジェクトや先輩と出会い、KMDに進学したいと思いました。当初、自分の研究テーマはあまり明確ではなかったのですが、リアルプロジェクトに参加するなかで教育分野に対する興味が深まりました。Global Educationでは、食やサステナブルにまつわる教育について研究しています。

オガサワラ: ブラジルのカンピーナス州立大学芸術院を卒業後、映画業界でフィクションやドキュメンタリー映画の制作に携わりました。次のステップとして、エンターテインメントとは異なる分野での可能性を探りたいと思い、日系ブラジル人コミュニティの奨学生としてKMDに来ました。Embodied Mediaでは、HCI(ヒューマン・コンピューター・インタラクション)と人種やジェンダーなどの社会問題を調査し、ロボットやハプティクスなどのテクノロジーを組み合わせた研究を進めています。

近藤: 私はデンマーク出身で、デンマークの大学ではメディアデザインを学びましたが、ずっと日本で勉強したいという想いがあったので卒業してKMDに進学しました。PLAYでは、通信企業とコラボレーションをして嗅覚について研究しています。

山口: 大学ではデザインを専攻していましたが、卒業後の進路を悩んでいました。KMDに在学していた友人からKMDの話を聞き、デザイン思考や経営戦略についても学びたかったのでKMDはぴったりだと思いました。Future Craftsでは、自分が北海道出身ということもあって、先住民であるアイヌの人たちに向けて新しい学びの体験を提供する機械学習などの研究を行っています。

スキスケカー: もともとアジアの文化に興味があり、特に日本は技術に強いイメージがあったので、日本の大学に進みたいと考えていました。なかでもKMDは興味深い研究テーマがたくさんあって、自由な雰囲気も魅力でした。Geistでは、ハプティクスによるダイビングスーツの開発を研究しています。触覚でユーザーに周囲の情報を伝え、安全に水中をナビゲーションするものです。

―普段はどのような学生生活を送っていますか。

近藤: 入学して最初の学期がすべてオンラインだったので慣れるのに苦労しましたが、2学期からはキャンパスに行くことが増えました。普段はプロジェクトルームの学生アシスタントをやっていて、プロジェクトメンバー以外の学生とも話す機会が多いです。

スキスケカー: 私も、行動制限があったため、はじめはあまり他の生徒と交流ができませんでした。少しずつ対面の授業が増えてきて、柔道とパワーリフティングのサークルに入り、友達がたくさんできました。キャンパスには週4日通って、休みのときに遊んだり、アルバイトをしています。

山口: 2022年に入ってようやくプロジェクトの成果を展示したり、学会で発表ができたりと学外での活動も増えてきました。研究以外では、グラフィックデザイナーとしてKMD内のデザインの依頼を受けるなど、自分のスキルを活かして活動しています。

小川: 僕は竹芝にあるEmbodied Mediaのラボにいることが多いです。学外では学生ベンチャーのCEOを務めているので、高専時代のメンバーとアプリを開発したり、販売活動もしています。

王: 私は研究に集中したいので、就職していたときの貯金を使って、今は研究一色の生活を送っています。

万: 今は、研究のためのフィールドワークやワークショップで外に出かけることが多いので、あまりキャンパスには通っていません。でも友達と御飯を食べたりテーマパークで遊んだり、学生生活を満喫しています。

オガサワラ: KMDのプロジェクトルームでいることが多いです。プロジェクトのメンバーや研究室だけでなく他の友人とも交流しています。学外では、ガストロノミーに興味があって、いろいろな食文化にトライしています。

―KMDで印象に残っているイベントやプログラムはありましたか。

小川: Embodied Mediaでは、修士1年は毎年春学期にIVRC(国際学生対抗バーチャルリアリティコンテスト)に参加することになっています。4月から12月くらいにかけてコンテンツをつくって応募するのですが、私たちのチームがKMDで初めて優勝したので嬉しかったです。

王: 私も同じチームで参加しました。ものづくりのバックグラウンドがなかったので大変でしたが、先輩に教えてもらったり、普段の授業ではない密度の高いコミュニケーションができたことで、さまざまな人と親しくなることができました。

オガサワラ: 僕は、Embodied Mediaが毎年開催している展覧会「Recombinant」に参加したことです。そこでは音楽ライブやアート作品の展示がされるのですが、私は映像制作のスキルを活かしてイベント全体のオーガナイズに携わりました。来場者から反響をたくさんもらうことができ、貴重な経験になりました。

―これからKMDを目指す人に向けてアドバイスをお願いします。

山口: KMDは、自分がやりたいと思っていることをやり通すことができる場所だと思います。教員のサポートも手厚いので、やりたいことがある人にとってはいい環境だと思います。

小川: 明確なビジョンがある人にKMDは合うと思います。実際そういう人たちが入学していて、個性がぶつかりあうことによって、どんどん新しいものを生み出しています。

オガサワラ: KMDはある意味、リラックスできる場所。自由が与えられている環境があるからこそ、自分自身を見つめ、他の人たちとじっくり学びあうことができるのだと思います。

近藤: オープンマインドでチャレンジ精神を持っていることが大切です。授業も大事ですが、学生同士でコミュニケーションしているときがいちばん学べるので、この環境を活かして多方面からインスピレーションを受けてほしい。

万: 同感です。興味を持ったら、先輩でも誰でも話してみるのがいいと思います。

―将来の夢を教えてください。

小川: KMDでいろいろな人とつながり、新しいエッセンスを取り入れてきました。仲間たちと一緒に制作することに可能性を感じているので、これからも多様な人たちとものづくりをしていきたいです。

山口: 卒業後は就職先でデザインの仕事をしっかりとやり、そこで学んだことを活かして、将来的には北海道に帰って、デザインやものづくりの環境を整えたいです。

王: 仕事でも趣味でも、私にとって大切な家族や友達の幸福に貢献できるような活動を続けたいです。

近藤: 多文化かつ多様性のある環境で、デザインやものづくりを中心とした仕事に関わりたいと思っています。

万: リアルプロジェクトを通じて教育に興味を持ったので、さらに研究を進めていきたいですし、将来は教育に関係する仕事に就きたいです。

オガサワラ: 将来どんなことに取り組もうとも、平等性や世の中がよりよくなるにはどうすればいいかについて常に考えていきたいです。

スキスケカー: 今は博士課程を目指していますが、その後はソフト開発やR&Dの会社で働きたいと思っています。最終的には自分の会社を立ち上げたいです。

※ 本記事は2023年3月に取材したものです。

KMD学生座談会2022

KMDで学ぶ日々をどのように過ごしている?

将来の夢は?

5名の学生たちが本音で語ります。

渡邊 秀行

日本

修士2年

参加プロジェクト:Creative Industry

下川 七菜子

日本

修士2年

参加プロジェクト:Policy Project

森山 紗江

日本

修士2年

参加プロジェクト:ITOMA

菊池 美咲

日本

修士1年

参加プロジェクト:Global Education

藤本 隆寛

日本

修士2年

参加プロジェクト:Network Media

―KMDに入学した理由を教えてください。

渡邊: 現在、外資系企業で働いているのですが、もっと自分の幅を広げたいと考えていたときにKMDを知りました。Creative Industryを選んだ理由は、課題に対して新しいアプローチで解決を模索するというリアルプロジェクトの内容が自分の取り組みたいもの重なると感じたからです。

下川: 大学生のときから母とヴィーガンレストランを運営しています。「将来、プラントベースの食事が日々の選択肢の一つとして当たり前の食習慣になってほしい」という思いで試行錯誤するなか、もっと新しい感覚を取り入れたいと考えはじめたときにKMDと出会いました。やりたいことを応援してくれる環境が整っていて、入学してから楽しく研究を続けています。

森山: 7年ほど会社員として働きながら、個人的にイベント企画の活動を続けていました。そのなかで空間デザインに興味を持つようになり、KMDの存在を知りました。リアルプロジェクト閑では、モノや空間を通して人の体験を生み出すことに軸を置いてさまざまな研究をしています。

菊池: 学部では土木工学を学び、大学院では構造設計に進む予定でした。自分がこれから本当に何をやりたいのかを考え直したとき、人と人をつなげるものをつくりたいと思い、改めてデザインについて学ぶためにKMDに来ました。

藤本: 大学の卒業論文で、世界の有名画家の作品をデジタル化し、それらをバラバラに分解してもその人の作品であると認識できるかどうかという実験しました。そのとき担当教授から美術大学の修士課程かKMDを奨められて、KMDを選びました。

―現在のプロジェクトについて教えてください。

渡邊: リアルプロジェクトCreative Industryでは日本のさまざまな地域と協働していて、今は福井県鯖江市でのプロジェクトに参加しています。3Dプリンターやレーザーカッターなどの機材が揃うファブラボでモノづくりをしながら、その地に伝わる工芸の新しいアプローチについて研究しています。例えば、漆塗りを新解釈し、伝統技術を生かして現代に受け入れられるような商品を開発するなどです。

下川: 私はPolicy Projectで、ヴィーガン普及のために「食べる場所を増やす、プロダクトを増やす、食について考える機会を増やす」をコンセプトに研究をしています。例えば、植物肉は環境問題や食糧危機の対策として注目されていますが、ヴィーガンではない人たちをどう巻き込んでいくか、肉が好きな人でもおいしいと言ってもらえるプロダクトをつくっています。

菊池: 私も食育に興味があって、Global Educationでは小学生のいとこを連れて、三重県鈴鹿市のお茶農家に行ってフィールドワークを行いました。一緒にお茶を摘んだり、蒸したり、さまざまな工程を見学しながら、お茶づくりを学ぶ体験をして、いとこは苦手だったお茶が大好きになりました。この体験から、食育に関わるプロダクトやスペースデザインの研究を進めています。

森山: リアルプロジェクト閑のサウンドスケーププロジェクトで活動しています。ユーザーが街を歩きながら音声ガイドを聞き、その街やスポットの魅力を知るサービスに取り組んでいます。プロのツアーガイドさんに同行して、実際にどのような案内をしているのかを観察調査しながらプロトタイプに生かしています。

藤本: 実は朝起きるのが苦手で、少しでもすっきり目覚めることができないかと考えながら、睡眠の研究をしています。人間の睡眠リズムに影響を及ぼすといわれるブルーライトを活用して、メラトニンの分泌を抑制する目覚まし装置をつくりました。この装置を通じて、心拍数や部屋の明るさ、気温といったデータを取得し、目覚めと環境の相関について研究しています。

―コロナ禍での学内生活について教えて下さい。

藤本: 研究テーマを考えるとき、近くにいる人をつかまえて「これどう思う?」と感想を聞くことが大切だと思っています。コロナ禍で、研究について気軽に話し合える場が減ってしまい、悩ましかったです。今はこの生活にだんだん慣れてきて、自分たちのコミュニティを中心に工夫しながら話し合う機会も増えてきました。

下川: 「このテーマで論文を書いて、この実験をして、この時期には商品ができるのでアンケートを取って」と予定していたことが、緊急事態宣言の延長でどんどんずれ込んでしまいました。論文の提出日に商品が出せず、辛かったです。

森山: 私はコロナ禍に入学をしました。リアルプロジェクト閑ではフィールドワークとプロトタイピングが重要で、そのためには人とフィジカルに会って取り組むことが欠かせません。動けない時期もありましたが、今は申請をすれば必要な部屋や機材を使えるし、リアルとオンラインのハイブリッドな使い分けができています。

下川: ティーチングアシスタントとしてゲスト講師の講義をサポートしています。リアルの講義では学生がなかなか質問をしてくれないのが課題だったのですが、コロナ禍を機にチャットアプリを導入したところ、オンライン授業ではたくさんの質問が集まるようになりました。奇しくもコミュニケーションが活性化した部分もありますね。

―KMDに興味を持つ方々へのメッセージ

渡邊: KMDは国籍や年齢など多種多様なバッググラウンドをもつ人が集まって、さまざまな研究をしています。研究を支援してくれる環境も整っているので、入学を検討していたらぜひおすすめします。

下川: KMDはコミュニケーションを取りやすい環境で、やりたいことがある人の活動を応援し合う文化があります。やりたいことが明確な人も、自発的に動けるタイプの人も最大限活用できる場所だと思います。

森山: 私の場合、最初からやりたいことが明確にあったかというとそういうわけでもないんです。でもKMDに入学してから、さまざまなリアルプロジェクトを見ることで、興味をもてるテーマに出会うことができました。ですから「何か新しいことをやりたい」という気持ちがあれば大丈夫ですよ!

菊池: 今やりたいことが漠然としていたとしても、KMDならまわりの人が助けてくれるし、自然に道が拓けるところがあります。「何かをやりたい」というパッションさえあれば、楽しいことがきっとたくさん見つかります。

藤本: KMDの魅力は、教授や教員の専門性やネットワークを含めて、豊かな知のリソースがあることです。何かを尋ねれば「それならわかるよ、あの人を紹介できるよ」とすぐに返してくれるし、スピーディにモノづくりしたり、実験するための道具もそろっています。KMDに入る前でも入ってからでもいいので、まずは自分のまわりにどんなリソースがあるのかを知って、それを生かして「何をするか」を決めていくことが大切です。

―ありがとうございました。

※ 本記事は2021年7月に取材したものです。

KMDで学ぶ日々をどのように過ごしている?

将来の夢は?

6名の学生たちが本音で語ります。

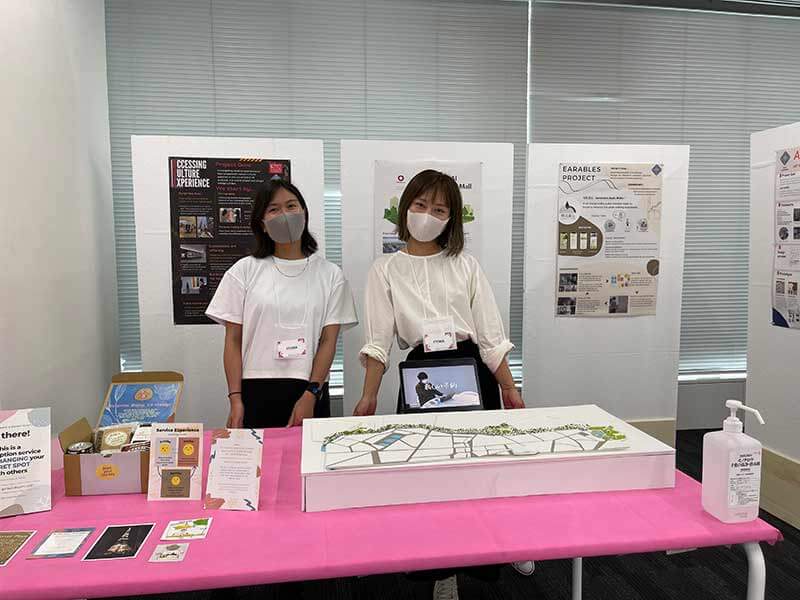

ノラスコ・ダーリーン・ハナ・ジェイン

フィリピン

修士2年

参加プロジェクト:SAMCARA

山野 ひかり

日本

修士2年

参加プロジェクト:Network Media

ブルジョワ・ステファニー・ジョセ・マルコット

カナダ

修士2年

参加プロジェクト:PLAY: Entertainment Media Design

堀井 玲耶

日本

修士2年

参加プロジェクト:Embodied Media

浅田 風太

日本

修士2年

参加プロジェクト:Embodied Media

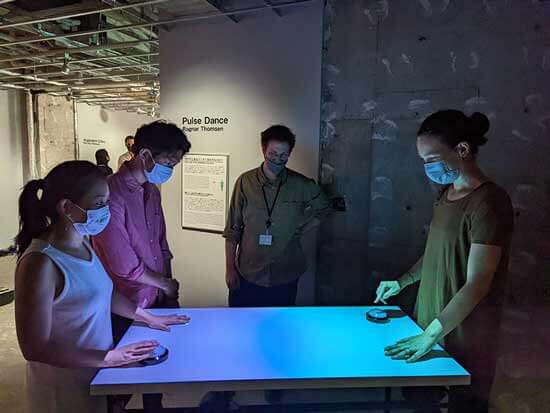

トムセン・ラグナー

ドイツ

修士2年

参加プロジェクト:Embodied Media

―KMDに入学した理由を教えてください。

山野: 大学時代はアメリカ哲学を学んでいたのですが、現代の問題や未来の役に立つような研究にシフトしたいと思いました。KMDは大学での研究分野を問わない門戸の広さがあったので応募しました。

浅田: 僕は理系単科大でスーパーコンピュータの研究をしていました。もう少しユーザーに近い分野に取り組みたいと考えていたとき、大学の先生が「KMDなら包括的に学べる」と教えてくれました。

ラグナー: 学部時代はドイツでゲームデザインを学んでいましたが、その後もっと広い視野でインタラクティブな体験を勉強したいと思うようになりました。ドイツにはデザインの観点からテクノロジーを学ぶコースが少なく、調べるうちに日本のKMDを見つけました。

堀井: KMDのEmbodied Mediaで、デザインやテクノロジーを使って人の心を表現したいと思って入学しました。また自分のテーマが異文化コミュニケーションなので、半数が海外留学生だというKMDの環境は自分のトピックに重なると思いました。

―普段はどのような学生生活を送っていますか。

山野: 修士1年のときは授業の課題やリアルプロジェクトが忙しく、修士2年になってようやく自分の研究に集中したり、自分の時間が取れています。学外の活動としては、出身地の福井県で地域活性化のプロジェクトに取り組んでいます。

浅田: 学会を控えているときは研究室に泊まりこんで開発することもあります。今は、起業した会社がまもなく新しいサービスをローンチするのでかなり忙しいです。ほかにも音楽バンド活動もしていて、それらがすべて関係しながら進んでいる。同じ日がまったくない生活です。

ラグナー: 日本企業との共同研究に関わっていて、外に出る機会も多くとても充実しています。日本に住んで1年半になりますが、東京や横浜で毎日新しいものに出会って刺激を受けています。KMDのある日吉の下町エリアもとても居心地がよくて好きですね。

ブルジョワ: 新型コロナによって、今年は最初の学期のようにキャンパスで過ごすことができませんでした。キャンパス外で勉強するだけでなく、自宅でフリーランスのメディアアーティストとして活動していて、クライアントであるインフルエンサーのグラフィックデザインやビデオ編集をしています。

堀井: 新型コロナで学会発表も授業も、就活の説明会もすべてがオンラインになりました。でもこの状況をポジティブにとらえて、違うプロジェクトのメンバーや社会人に積極的にコンタクトをとっています。そこから新しいプロジェクトが始まるなど、楽しいことが起きています。

―KMDで印象に残っているイベントやプログラムはありましたか。

浅田: 例年、Embodied Mediaの修士1年生は,VR開発者にとって登竜門的な存在であるIVRCに参加します。IVRCへの参加を通じて身体性メディアの本質を理解したり、チームで開発する大変さを学ぶことができます。苦労してつくったものを使ってもらい、人の喜ぶ顔を見られるのはとても貴重な体験です。

ノラスコ: 私が所属するSAMCARAもたくさんのコンテストに参加します。なかでも大きいものは「バイオデザインチャレンジ」。今年、私たちが応募した作品がコンテストの5周年を記念する書籍で取り上げられて、とても印象深かったです。

山野: なんといってもKMDフォーラムですね。各自が取り組んでいる研究を持ち寄って、いろいろな人に見てもらえるとてもいい機会です。外部の人に評価してもらえるのもいい経験ですし、普段はあまり話をしない学生の研究に刺激を受けたり。イベントの準備も学生が中心になって行います。マネジメントや設営などやることが多くて大変ですが、プロジェクトの壁を超えてより踏み込んだ交流ができます。

―海外学生とのコミュニケーションはスムーズですか。

ブルジョワ: 私は日本語を話せないので、英語を話す学生と一緒にいることが多いです。授業や生活で不便を感じることはありませんが、もっと多くのネットワークを築きたいので、残りの時間で日本語を少しでも話せるようになりたいです。

ラグナー: 確かに、海外留学生はせっかくなら日本語を学ぶといいと思います。KMDには日本語を学ぶシステムや、日本人によるチューター制度もあります。オープンマインドで好奇心旺盛なら、さまざまな国の文化について学ぶ機会があります。ここは誰もがフレンドリーなので、積極的に行動すれば、KMDは世界中の友達を作るのに最適な場所です。

ノラスコ: 仲のいい日本人学生もいるけれど、もっとたくさんの学生と交流したい気持ちはあります。第一言語が英語でなくてもお互いを理解したいという意欲はある。あとはそれを行動に移すだけですね。

堀井: 異文化交流の環境は整っているけれど、それをどう使うかはその人次第。リアルプロジェクトでは、言葉の壁があってもやりたい方向が一緒であれば自然にコミュニケーションはできると思います。

―これからKMDを目指す人に向けてアドバイスをお願いします。

堀井: まず、柔軟であること。KMDはバックグラウンドが異なる人とコラボレーションする機会が多いので、さまざまな意見に対して柔軟に対応したり、手を差し伸べる姿勢が大切です。それから、自分をよく知ること。情報量の多い環境なので、自分の軸がないとひとつに決められないんです。オーナーシップを大事に、最後までその研究をやり切る力は持っていたほうがいい。

ノラスコ: KMDは自分自身がイニシアチブをもって、やりたいことに専念することができる場所です。誰かに何かを与えられるのを待っていたら何もできないまま終わってしまいます。

山野: 入学前に在学生や先生に話を聞く。そして「入学したらこういうことをやる」というイメージを描いておくといいかも。KMDにはさまざまな分野、活動、学生がいて、チャレンジングな研究ができますが、目的がないとその環境を活かせないので。

浅田: 実際に僕が「やっておけばよかったな」と思ったのは、どんな学生がいてどういう研究をしているかを下調べしておくこと。2年間を有効に使うためには、どこに行けば何ができるかを知っておくと、入学してからスムーズに動けますよ。

―将来の夢を教えてください。

ラグナー: ソーシャルロボットを介して、遠くにいる人でも近くにいるように感じられるようにする研究をしていて、今開発しているテクノロジーを未来で活用できるようにしたいです。

ノラスコ: 持続性科学(Sustainability Science)の分野で博士課程に進みたい。そして政府や企業がサステナビリティを推進していくための役に立ちたい。特に、日本を含むアジアに目を向けていきたいです。

ブルジョワ: メディアアーティストとしての活動を続けていきたいですね。できれば日本で会社を立ち上げて、ソーシャルメディアのインフルエンサーのコンテンツ作成を支援するのが夢です。日本のインフルエンサーが国際市場向けのコンテンツを作成し、国際的なインフルエンサーが日本のオーディエンスの興味を引くコンテンツを作成するのに役立てることができれば理想です。

山野: 卒業後はIT関連の企業に就職します。また地方をテーマにした活動をしてきたので、仕事をしながらでも地方や地元に貢献できる活動は続けていきたい。

浅田: まずは起業した会社を軌道に乗せたい。ユーザーと一番近い距離で対話し、一緒に何かをつくっていく。そういう会社やそういう人になることを目指していきます。

堀井: 自分のテーマが「境界線をなくしていくこと」、それはこの先も変わらないと思います。言葉の壁があっても海外の人が日本で暮らしやすくなるよう、ITの力で実現していきたいです。

※ 本記事は2020年11月に取材したものです。

KMDで学ぶ日々をどのように過ごしている?

将来の夢は?

5名の学生たちが本音で語ります。

加藤大弥

日本

博士3年

参加プロジェクト:Network Media

張 紘ヨク

台湾

修士2年

参加プロジェクト:OIKOS

鍋島純一

日本

修士2年

参加プロジェクト:Embodied Media

池田梨花

日本

修士2年

参加プロジェクト:Global Education

クレクキョティス・ハラランボス(ハリー)

ギリシャ

修士2年

参加プロジェクト:Embodied Media

―KMDに入学した理由を教えてください。

加藤: 僕は入学当初VRとARを研究したくてKMDを選びました。修士から博士課程まで5年間KMDにいます。今の所属プロジェクトはNetwork Mediaで、メディアとインターネットの関わりについて研究しています。

ハリー: KMDに来る前にギリシャとドイツで建築や映画製作を学び、プロの映画製作者として働いていました。その後デザインのバックグラウンドとメディアを融合する方法をみつけるために、メディアデザインに転向しました。日本でリサーチをしたくて複数の大学を検討しましたが、より国際的なコミュニティ環境が整っているのと、身体性メディアこそ探し求めていたものであると感じ、KMDに決めました。

鍋島: 大学では経営学や統計学を学びながら、個人的に新しいスポーツをつくる活動に取り組んでいました。就職も決まっていましたが、ものをつくることにどっぷり浸りたいと思っていたときに、知り合いからKMDを紹介してもらいました。

張: 日本で玩具やフィギュアをつくる仕事をしていました。鍋島さんとは逆で、ずっとものをつくる仕事をしてきたけれど、もっと上流のことを知りたいと思って日本の大学院に行くことにしました。KMDに決めたのは、違う分野の人が一緒に研究していることに魅力を感じたからです。

池田: 私は大学時代に、不登校や引きこもりの子どもを支援する活動をしていました。どうしたらその人たちにもっと違う教育体験を提供できるかと考えて、最新のテクノロジーに触れたり、魅力的な学習をつくるプロセスを勉強したいと思いました。大学時代のメンターにKMDのことを教えてもらって興味を持ちました。

―普段はどのような学生生活を送っていますか。

ハリー: 私はキネティック(動的)インタラクティブ空間についての研究をしていて、今は修士論文のためのプロトタイピングが佳境です。ただ研究室にこもっているのではなく、フィールドワークとしてデザインや建築の展示を見に行ったり、日本の伝統文化にも興味があって、和太鼓や三味線のグループでも活動しています。睡眠時間を確保するのが大変です(笑)。

鍋島: 僕は今、人間の尻尾をつくる研究をしています。KMDにあるハッキングスタジオという工作室でずっと作業していますが、それ以外は、課外活動として社会福祉と絡めて新しいスポーツをつくったり、社会人チームでハンドボールをやっています。

池田: 今は、自分がつくった教育プログラムをベトナムの孤児院で実行する準備とカンファレンスの発表準備で忙しくしています。それ以外はプロジェクトのメンバーと交流したり、KMDにあるメディアスタジオで機材を管理するアルバイトをしています。

加藤: 僕は博士課程なので、KMDでは給料をもらってリサーチャーとして働き、他大学でもアシスタントや非常勤講師として授業をしています。博士課程ではそうした働く学生や、社会人も多いのではないかと思います。

―KMDで印象に残っているイベントやプログラムはありましたか。

加藤: 毎年リアルプロジェクトの研究成果を発表する「KMDフォーラム」はほかにはない楽しいイベント。最初に参加したときは、留学生と英語で話す機会がすごくて多くて圧倒されました。

池田: KMDとスタンフォード大学による「ジョイントプロジェクト型グローバルラーニング」というプログラムですね。日本で2週間、アメリカに2週間滞在し、スタンフォードの学生と一緒に本場のデザイン思考を学びながら新しいプロダクトをつくりました。とても楽しかったです。

張: 僕は、「GID(グローバルイノベーションデザイン)」という交換留学のプログラムで、KMDとニューヨークとロンドンの3拠点に滞在して学びました。欧米に行くのが初めてだったこともあり、多様なカルチャーに触れて刺激を受けました。

鍋島: イベントではないですが、1年次の「イノベーションパイプライン」という必修授業が強く印象に残っています。KMDで必要なデザイン、テクノロジー、マネジメント、ポリシーについて学び、最終的にチームでプロトタイプ制作に取り組み、プレゼンまでします。バックグラウンドの全く異なる学生たちと密度の濃い議論をし、刺激的な時間でした。

―海外学生とのコミュニケーションはスムーズですか。

池田: 入学したときには英語力が全くなく、しかも英語しか使えないプロジェクトに所属しました。片言でコミュニケーションするうちに、周りもサポートしてくれて、英語力も高まったのではないかと思います。

加藤: 最低限の英単語と身振り手振りでなんとかなるものです。自然に単語も覚えていくし、困ったら一緒に飲みに行くのがおすすめです。

ハリー: プレゼンやリサーチでは多言語のチームでコラボレーションします。日本語は難しいですが、日本人の友人や学生とできるだけ日本語でコミュニケーションを図り、日々勉強しています。海外学生とは英語、ドイツ語、そして時にはスペイン語で会話しています。とは言え、文化的背景まで理解しないと深い意思疎通はできないと痛感していて、いつもベストを尽くしています。文化を理解することと言語を学ぶことはセットだと思っています。

―これからKMDを目指す人に向けてアドバイスをお願いします。

加藤: KMDは教授陣も含めて、その人に「あう、あわない」がはっきりしている学校。入学を決める前にKMDのこと、教授のこと、研究内容などをしっかり調べたほうがいいと思います。

張: ウェブサイトや説明会だけでなく、実際にKMDフォーラムでリアルプロジェクトの成果を見たり、在学生に話を聞く機会をもつことが大事です。

鍋島: 入学後はあっという間に2年間終わってしまうので、有意義な時間にするためには、「自分はこれをやりたい」というイメージを掴んでおくことですよね。

池田: KMDは全部をなんとなくこなせるよりも、ひとつの強いところを使って皆とコラボレーションしていくことに意味があります。KMDを目指す人は自分の強いところに焦点を当てて、磨いていくといいと思います。

ハリー: 入学したら、KMDが提供するプログラムや環境をよく理解し、あらゆるスタジオやラボなども使い倒して自分のプロジェクトに生かしてください。KMDはたくさんのリソースを提供してくれます。有効に活用してください!

―将来の夢を教えてください。

池田: 不登校や教育格差に関心があってKMDに入り、その気持ちは変わっていません。これからもそうした子どもたちの教育を支援したり、将来的には、自分のしたい学習をできるような教育機関をつくりたいです。

ハリー: デザインとテクノロジーを融合し、分野の垣根を超えたプロジェクト、とりわけテクノロジーをインビジブル(不可視化)していくことにフォーカスしたもの、つまり目には見えないけれどそこにあって、人々の生活をよりよくしていくようなプロジェクトに取り組んでいきたい。すでにここで活気ある研究グループに所属していて、リソースや機会にも恵まれているので、引き続き日本で研究を続けていく予定です。

鍋島: 入学したときはまさか尻尾をつくるとは思いませんでした。自分が考えたことを形にできるのは、とてもわくわくします。卒業後は社会人として働きますが、これからもライフワークとしてものをつくり続けていきたいです。

加藤: KMDに来て思ったのは、これだけ多様な人たちが集まっているのに、本当にみんな仲がいいんですよ。僕は日本が好きだけれど、日本の組織は競争ばかり。もっとお互いのことを知って、みんなが仲良くできる国をつくりたいです。

張: ずっと日本で玩具の仕事をしてきましたが、閉鎖的な雰囲気がありました。それはほかの業界も変わらないと思います。KMDではたくさんコラボレーションの機会があって多くを学んだので、これから色々な業界の人たちが手をつなげるように、貢献していきたいです。

※ 本記事は2019年11月に取材したものです

KMDで学ぶ日々をどのように過ごしている?

将来の夢は?

学生たちが本音で語ります。

刑部友理

日本

修士2年

参加プロジェクト:Policy Project(Digital Kids)

中村 開

日本

修士2年

参加プロジェクト:Embodied Media

シュテファニー・シャーク

ドイツ

修士2年

参加プロジェクト:CREATO!

イレイン・チェック

アメリカ

修士2年

参加プロジェクト:Embodied Media

小宮一恭

日本

修士1年

参加プロジェクト:Policy Project(Digital Kids)

ーKMDへの入学を決めた理由を教えてください。

刑部:大学時代、教育学部で音楽を担当するなかで、もっと子どものクリエイティビティを高めていく活動をしたいと考えていました。そんなときに石戸奈々子教授の書籍と出会い感銘を受け、海外の先進事例を学んだり、クリエイティブワークショップなどを実践したいと思ってKMDに入りました。

中村:東京高専の4年次にインターンシップとして約1カ月間KMDに通っていました。KMD生と一緒に触覚に関する研究をし、国際学会にも行きました。そのときに「大学院って面白いな」と思い、入学を決めました。

シャーク:小さい頃から日本のアニメやビジュアル系バンドが好きで、日本語も勉強していました。交換留学で1年間慶應義塾大学に通い、ほかの留学生から「KMDが面白い」という噂を聞いていたんです。ビジネス、デザイン、エンジニアなど色々な分野の人が集まっている環境も魅力的でした。もともとデザインにも関心があったので、KMDでなら日本語とデザインへの関心の両方を満たすことができると思ったんです。

ーKMDではどんな研究をしていますか。

チェック:私は、年齢を重ねることを積極的にとらえる、ポジティブ・エイジングを研究しています。現在は高齢者向けのコミュニケーションツールを開発しています。例えば、高齢者のユーザーが語る昔話を録音し、触覚や音声のフィードバックを付け加えて、思い出を追体験したり、それを誰かと共有できるような「アルバム」をつくっています。

小宮:STEAM教育(科学、技術、工学、数学に芸術を加えて統合的に学習する教育手法)を研究しています。僕は高専出身なので高専というフィールドを使って、例えば高専の学生と小学生をマッチングしてプログラミング教育をもっと面白くするような研究を進めています。

中村:ものの表面の触り心地を振動としてデータ化し、動画や音声などと同じように共有する方法を研究しています。例えば、猫カフェで猫を撫でたときの感覚を、動画と一緒に保存してシェアするといったプロジェクトは面白かったです。

シャーク:ビジュアルのないARゲームを開発しています。ビジュアルの代わりに、振動や温度、音声など複数の感覚を組み合わせて、イメージや感動を発生させたり、人をナビゲーションする研究をしています。

刑部:今は、英国など海外の事例を参考にしながら、日本の未就学児にプログラミング教育を取り入れることを研究しています。保育園との共同研究で、実際に子どもたちにプログラミングの授業をしながら、現場の先生たちが活用できるカリキュラムや教材をつくっています。

ー学生生活はどんな感じでしょう?

刑部:私は研究と論文執筆のあいだに、海外の教育ツールをプロモーションする会社でPRの仕事をし、さらに学内のスタジオで楽器や撮影機材などを管理するアルバイトなど、色々なことをしています。とても忙しいです(笑)。

中村:Embodied Media の拠点は日吉のほかに渋谷(Living Lab Shibuya)とお台場(Cyber Living Lab)にもあって、例えば、渋谷で企業とミーティングをした後、日吉に戻って実装作業をするなど、機材や会議に合わせて移動することが多いです。1日に3拠点を回ることもあります。

小宮:僕は研究活動のほかに、Keymakersというブロックチェーン開発者向けのコミュニティの副代表を務めていて、今はその活動がメイン。開発者向けに勉強会を開いたり、事務局を立ち上げたり。基本的には教材をつくって、教育することを中心とするコミュニティなので、自身の研究テーマでもある小学生のSTEAM教育にもつなげていきたいと思っています。

シャーク:1年目は午前と午後に授業があって、その後グループワークをしたり、KMDのプロジェクトルームで別プロジェクトの学生と交流していました。その後GIDプログラム(デザイン・文化・産業の中心である3都市を結ぶデザイン教育のプログラム)でパートナー校のあるロンドンとニューヨークで過ごし、5月に日本に戻ってきました。今は、自分の研究と論文執筆に集中しています。

ーKMDに入ってみて驚いたことは?

シャーク:ヨーロッパやアメリカの大学はとにかく宿題が多くて大変です。毎日徹夜してがんばって授業に行って発表する。KMDは全く違うので驚きました。コンセプトを学んで、自分のプロジェクトは自分で考えるスタイル。

チェック:先生がさまざまな分野でよいコネクションを持っているので、研究のためによいパートナー企業を見つけてきてくれます。今は、フィールドワークで毎週老人ホームに通って、医師が入所者を検診する様子を調べていますが、それもパートナー企業の協力を得て行っています。

ー言葉の問題はありますか?

チェック:少しだけ日本語が話せるので、生活も研究もなんとかなっています。ただ、研究対象である日本の高齢者とのコミュニケーションは日本語が堪能でないと難しいので、パートナー企業に助けてもらっています。

シャーク:全く日本語を話せないと生活面では少し苦労するかもしれません。その場合は、一緒に役所に行ったり、家賃の払い方を教えたり、お互いに助け合っていますね。

刑部:英語と日本語が基本ですが、留学生が多く所属するプロジェクトは完全に英語だったりします。世界中の様々な国から留学生が来ているので、英語以外の多様な言語も常に飛び交っていて、とてもグローバルです。

ー印象に残っているイベントなどはありますか?

刑部:やはりKMDフォーラムですね。学生のお祭りであり、研究成果発表の場です。学生が主体となってイベントをマネジメントし、広報もします。私もコアメンバーとして半年前から準備をしてきました。今年は10周年記念としてKMDの軌跡を紹介したり、IDEOのティム・ブラウン氏の基調講演を行い、1,000人以上が来場して盛り上がりました。準備は大変ですが、来場者から自分の研究についてフィードバックを得られたり、たくさんの人が集まるこの機会を生かして研究データを取ることもできるんです。

ーこれからKMDに入りたいと考える人のためにアドバイスを教えてください。

シャーク:入学する前に、できるだけ早く、自分のテーマを決めること。2年という時間は本当に短いので。

小宮:KMDの説明会を聞いて「自分に合っている」と思ったら、まずはそれが大きな一歩です。入ってからは、「僕はこんなことをやってきたから、一緒に何かやろうよ」という自己表現、自己主張が大事かもしれません。

中村:KMD以外の場所でのインターンや活動を生かして、学生同士で新しいプロジェクトを立ち上げるケースもけっこうありますよね。

刑部:KMDにはコラボレーションやチャンスがいっぱいあります。でも誰かが与えてくれるわけではないので、自分で掴まないといけない。学校というよりは大きなコミュニティという感じなので、自分からアクティブに動ける人でないと、チャンスを逃してしまうかも。でも、楽しく積極的に行動できる人は、必ず花開くはずです。

ーこれからやりたいことを教えてください。

チェック:私は勉強が好きなので、これからも色々な研究を続けていきたいと思っています。

中村:エンジニアとしてネットワーク系の企業に就職します。KMDで培ったコミュニティを生かして社会貢献をしていきたいです。

刑部:来年度からは、現在勤務している会社のeducation specialistとして働いたり講師として活動したりすると同時に、KMDの博士課程に進学することになったので、今の研究をより発展させて専門性を磨いていきたいです。

シャーク:私は憧れていた日本のゲーム会社に就職が決まりました。ゲームビジネスの企画制作を通じて、世界中のゲームを繋げていきたいです。

小宮:電子制御から、VR、AI、ブロックチェーンまで、とにかく色々なことに触れてきました。それらを生かしながら、「社会を少しでも豊かにする」というビジョンとともに、さまざまな人を繋げる役割を担っていきたいです。

※本記事は2018年11月に取材したものです。

樋口冴子

日本

修士2年

参加プロジェクト:OIKOS

保坂賢吾

日本

修士2年

参加プロジェクト:OIKOS

フー・シンユー

中国

修士2年

参加プロジェクト:Global Education

タナー・パーソン

アメリカ

修士2年

参加プロジェクト:Embodied Media

松園敏志

日本

修士2年

参加プロジェクト:Embodied Media

ー皆さんがKMDへの入学を決めた理由を教えてください。

樋口:私は大学の法学部に在学中、スタンフォード大学のd.スクールでデザイン思考に出会い、その興味を深めて社会に役立つ仕組みを追求したいと考えていたのですが、それにKMDがぴったりだったのです。

保坂:僕はニュージーランドの大学で経済を学ぶ一方、演劇とスタンダップコメディの分野でも活動していたので、その両方から社会的な問題に取り組めるKMDを選びました。

フー:アメリカの大学在学中に慶應義塾大学に交換留学をして以来、日本で働きたいと考えるようになり、そのためのスキルを身につけ、専門の言語学を活かしたくて入学しました。

パーソン:カリフォルニア大学サンタ・クルーズ校では認知科学と心理学を学んでいました。KMDを選んだのは、バーチャルリアリティのデザインをもっと学びたかったことと、それまで知らなかった文化や環境に身をおいてみたいと考えたからです。

松園:工学系エンジニアリングを専攻していた大学在学中、KMDでインターンシップをする機会がありました。そのときに、デザインが社会でどのように役立ち、誰を幸せにできるのかを考えてものづくりをする充実感を経験したのがきっかけでした。

ー普段はどのような生活を送っていますか?

樋口:1年目は10月まで毎日、必修授業があるのでグループワークとディスカッションの日々でした。秋学期以降は各自が取り組むリアルプロジェクトがメインになります。私は奥出直人教授の「OIKOS」に所属していて、勉強会やミーティングのために1週間のうち5日は学校にいますし、企業との打ち合わせで外出も増えるからハードです。

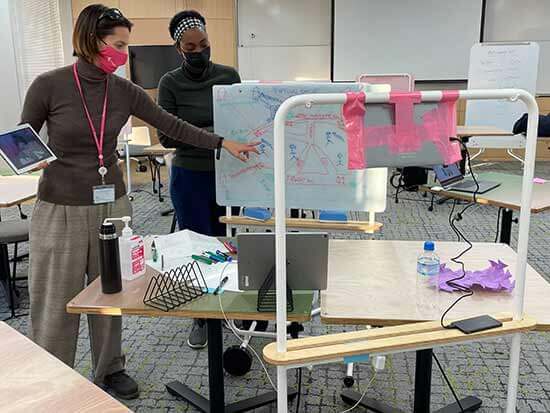

フー:研究室によってだいぶ違うよね。私は大川恵子教授の「GlobalEducation」に取り組んでいて、教育研修をデザインするためのワークショップ運営が多いのでチームワークは欠かせません。だからたいてい大学にいます。大学にいると、いろんな人をつかまえて専門的な意見を聞けるし、情報交換ができるのです。

パーソン:僕は大学にあるプロジェクトルームのような専用設備も活用するけれど、ほとんど渋谷にある身体性メディアの「Haptic Design Lab」(触覚のデザインラボ)にいることが多いかな(笑)。KMDの「イノベーションパイプライン」の授業では、ポイと呼ばれる伝統的なパフォーマンス・ジャグリングの道具を使ってバーチャルリアリティ体験をするという新しい挑戦もあったし、企業の難しい課題へ取り組むプログラムもあって、目まぐるしく感じることもありました。

松園:学会に論文を投稿する直前は1週間も家に帰れないほど忙しいこともあるよね。僕が所属している南澤孝太准教授のプロジェクトは、KMDと日本科学未来館が活動拠点なので、週に2〜3日はお台場へ通っています。そこでは企業の人たちと一緒に働く社会性が求められるから、大学にいるのとは違った刺激があります。

ー印象に残っているイベントはありますか?

松園:入学直後に実施される2泊3日の合宿「クラッシュコース」が特に思い出深いです。異なるバックグラウンドを持つ人たちと出会ってすぐに、力を合わせて何か新しいことを生み出すことを実体験で学びました。それに、先生方も含めてみんなお酒が強くて(笑)。明け方まで飲み続けても、朝9時にはコースをスタートするという、オンオフの切り替えがはっきりしている場なんだと実感しました。

フー:「クラッシュ」には、入学者の固定概念にショックを与えて砕きたいという目的もあるよね。難関にチャレンジして、試練を乗り越えるための合宿だったと思います。

樋口:私はKMDフォーラムの運営に携わったことが良い経験になりました。11月開催のために6月から準備を始めて、広報やデザインを含めた実施までのすべてを自分たちの手でつくり上げるイベントは、学生が責任を持って働かないと成立しません。研究室の枠を超えてコラボレーションできたのは達成感がありました。

ー海外留学生との交流はスムーズですか?

パーソン:一緒にプロジェクトを遂行する目標があれば、言葉の壁を感じることはさほどないけれど、もっと日本語を勉強しなくてはならないことは間違いない! リアルプロジェクトでは、英語と日本語が混じり合いながらもうまくいくことも多いからね。

フー:私自身も留学生ですが、KMDに入ってからスタンフォード大学でのデザインのプログラムに参加して、プロトタイプまで完成させました。KMDのなかに限らず、お互いに協力する姿勢はどこでも必要ですよね。

樋口:私はGIDプログラムに約1年間参加して、ロンドンのロイヤル・カレッジ・オブ・アートとニューヨークのプラット・インスティテュートで半期ずつデザインを勉強してきました。日本と全く違うプロジェクトの進め方は刺激になるし、留学生が多いだけじゃなくて自分も海外留学を経験できるのはKMDの一番良いところかもしれません。

保坂: 僕自身はCEMSプログラムを活用して、1学期目はカナダ、2学期目はシンガポールのビジネススクールに3カ月ずつ通いました。31カ国の学生と交流しながら、自分の強みや弱点を客観的に把握できたことで、今後の方向性も見えて貴重な経験になりました。

ー学業と仕事を両立している人はいますか?

樋口:1割くらいの学生が働いていると思う。起業したワーキングマザーもいるし、他大学に比べると多いほうだと思います。

フー:在学中に起業する人もいるし、専門性を活かした研究を深めて、論文にまとめる目標を定めている人もいて、仕事のために人脈を築く人もいます。

松園:忙しくても、授業はすべてビデオアーカイブで見られるから続けられるんだと思う。過去の授業にもアクセスできるから、とても便利。逆に、自分の論文発表も残るのは緊張感があるけど(笑)。

ー入学前と後で感じたギャップはありますか?

パーソン:大学院だからひとりで研究することが多いイメージだったけど、実はコミュニケーションスキルが上がりました。言葉だけじゃなく、プレゼンテーションで自分のアイデアを効果的に表現するといった、ビジネスで役に立つようなものです。それと、誰もが違う才能を持っていて、自分だけではできなかったことも協力し合って実現できる素晴らしさは想像以上でした。僕自身で言えば、ソフトウェアができるだけじゃなくて、ハードまで考えるようになったことも大きいです

フー:私も同感です。入学前はデザインのスキルがないと困るかと思っていましたが、実際には周りの力を借りながらプロジェクトを進めればいいんだとわかりました。学生同士で助け合えます。

松園:良い意味で意識が高い人が多くて、みんな積極的ですね。

樋口:入学当初は、これほど考え方が違う人がいるなんて!と衝撃を受けましたが、自分が常識だと思い込んでいたことが通用しない分、新しい価値観を受け入れたときに成長を感じられました。

ーこれからKMDを目指す人へアドバイスはありますか?

樋口:自分が変わることを恐れないのが大切です。こだわり過ぎず、多くの考え方に触れて、興味を持って、変わっていく体験を楽しんでほしいですね。

フー:日吉は楽しくて、外国人にも親切な街なので、KMDの近くに住むことをお勧めします(笑)。留学生にとっては、奨学金の種類も豊富だし、構内にクリニックも併設されているから、安心です。KMDは24時間空いていて、いつでも活動できる環境があります。

保坂:リアルプロジェクトを選ぶときには、自分がやってみたいことと照らし合わせてよく考えてください。僕は入学後にデザイン思考のプロジェクトへ変更したのですが、それまで経験のなかった領域なのでとてもチャレンジングでした。また、研究室の雰囲気を知った上で決めることも大切だと思います。

ー最後に、皆さんの将来の夢を教えてください。

樋口:デザイン思考を活かしたイノベーションやサービスデザインに関する知識とスキルを活かして、人や社会に役立つ国際的な仕事をしていきたいと思っています。

フー:KMDの先生になって、グローバルエデュケーションで培ったワークショップを次世代へバトンタッチしたいです。実は4月から出版社への就職が決まっていますが、KMDに戻って研究を続けたい気持ちも強いです。

保坂:ざっくりしていますが、何かひとつ、人生の中で成し遂げたいです。卒業後に働く予定のIT企業でも、あるいは別のフィールドでも、自分が納得いくまで突き進んでベストを目指します。

パーソン:今年日本で会社を起こしたので、卒業後はその仕事をします。将来的にはアメリカに戻って働くかもしれないけど、どこにいたとしてもここと同じように国際交流をしていきたい。これまで存在しなかったタイプのコミュニティを実現させるのが夢です。

松園:世界の人々に親しまれる「新しい何か」を生み出したい。KMDで取り組んだことと自分の専門分野であるテクノロジーを合わせて、いまの世の中に存在しないものをつくり上げてみたいです。

※本記事は2017年11月に取材したものです。

ナイフズ・イアン

ロシア

修士2年

参加プロジェクト:PLAY

折笠舞

日本

修士2年

参加プロジェクト:Superhuman Sports

島田誠奈

日本

修士2年

参加プロジェクト:OIKOS

トーポークラン・コムキッド

タイ

修士2年

参加プロジェクト:Global Education

油木田大祐

日本

修士2年

参加プロジェクト:Global Education

ー普段はどのような生活を送っていますか?

島田:1年目と2年目でかなり違います。1年目は授業もあるので朝から大学に来て、授業の準備やグループワークのミーティングをしたり、KMDフォーラムなどの手伝い、インターンの提出物を作成したりで、結局夜までずっと残っている感じです。2年目になると、リアルプロジェクトのコラボ相手との打ち合わせや作業が多くなったので、1日中学校外で活動することも増えました。

折笠:私が所属している「超人スポーツプロジェクト」は、拠点がいくつもあるので、違う場所にいることが多いんです。中村伊知哉先生のオフィスで会議することもあれば、企業の人たちと行動することもあり、岩手県とのプロジェクトでは何度も現地へ行きました。もちろん、学校で作業する日もあります。

油木田:KMDは、状況によっていろいろな場所になるイメージです。大学であるだけでなく、家のようでもあり、ワクワクすることが起きる遊び場でもあり、時にはオフィス、工房でもあります。大学から「打ち合わせに行ってきます」と出かけて、終わったら「ただいま」と帰ってきて。そこにいる仲間たちとしゃべりながら、ご飯を食べて(笑)。

イアン:そう、確かにね。4人しかいないプロジェクトでは、いつも全員が大学にいて家族のような雰囲気がありました。私はエリクソンとプロジェクトをしているので、スカイプでのミーティングも多いんです。

ー印象に残ったイベントはありますか?

イアン:特に思い出深いのは、2016年11月に開かれたKMDとIEとのビジネスベンチャーデイです。スペインのビジネススクールから講師の先生が来て、ベンチャー的な視点から1つのアイデアを発展させていくプレゼンテーションが行われました。スタートアップには必要不可欠なスキルを教わることができ、将来的に重要な経験になると実感できる1週間でした。

島田:KMDフォーラムの運営に関わったことが、大変でしたが良い経験になっています。私は、KMDについて知ってもらえるように、先生や卒業生にインタビューして記事をつくり、ウェブにアップする仕事を担当しました。インタビューをして文字起こしをし、記事を制作していたころは特にタフな毎日でした(笑)。でも卒業生と知り合えたり、教授のことをより知るきっかけにもなったのが良かったですね。

折笠:KMDフォーラムは、いろいろなプロジェクトの枠を超えて関われるので楽しいよね。“KMD総力戦”という感じで密度の高いイベントだと思う。私は、デザイン面の手伝いとして、ロゴやビジュアルデザインに関わりました。

ー約5割を占めるという海外留学生との交流はスムーズですか?

島田:留学生とは、言葉の壁を超えて協力し合う雰囲気があります。9月入学の留学生に加えて、CEMSとGIDプログラムに参加している留学生もたくさんいます。

油木田:僕はGIDプログラムを利用して、ロンドンのロイヤル・カレッジ・オブ・アートとインペリアル・カレッジ・ロンドンで4カ月、ニューヨークのプラット・インスティチュートで4カ月、デザインを勉強してきました。GIDがあるからKMDに入ろうと思った、というのも理由の1つです。直接、RCAに入学する選択肢もありますが、どちらにも通えるのがメリットでもあります。入学して4カ月後には海外へ行って、8カ月で「デザインとはなんぞや」という真髄に迫る勉強ができました。

コムキッド:私自身が留学生でもありますが、KMDに入ってから、アメリカのスタンフォード大学と日本で2週間ずつ、合計4週間にわたるデザイン思考をベースにしたプログラムにも参加しました。短期プログラムは単位になるのが良いところだと思います。

ー学業と仕事を両立している人はいますか?

イアン:私は1年目の1学期と2学期にできるだけ多く単位を取って、3学期は週に3日は大学、他の日はスタートアップのために働く、という生活でした。社内トレーニングのシステムを構築したのですが、働きながらKMDに通うのは不可能ではないです。ただ、おすすめしませんね。休めないから、ストレスレベルが天井より高くなってしまった(笑)。

島田:私は1年のときに半年間ほど、広告代理店の社内ベンチャーの立ち上げに関わるインターンシップをしました。業務内容が自分の研究と関連があったので両立は大変でしたが、良い経験になりました。出版社で働きながらKMDに通っている学生もいるので、刺激を受けます。

油木田:KMDの学生だからできる仕事があると思う。研究を活かすためにも、外へ出て経験を積むのは良いんじゃないかな。

ー入学前と後で感じたギャップはありますか?

コムキッド:入学前は、他のプロジェクトともコラボできるかなと想像していましたが、実際には自分のプロジェクトで精一杯です。

折笠:実は、大学院だから暇だと思い込んでいたのですが(笑)、特にパイプラインのプログラムは毎日朝からみっちり授業があるので驚きました。先生との距離感が近く、仕事上のパートナーのような感覚で関わることができるのは嬉しい。

イアン:もちろん先生にもよりますが、自分が所属するプロジェクトではない先生に相談できる雰囲気があるので、自分が積極的になれば受け入れてもらえます。それから、先輩から得ることも多いですね。香港からの留学生にデザイン思考について深く教わることができたのが良かったです。

島田:みんな、キャリアも個性もバラバラ。向かっている方向も違うので、グループワークでは苦労する場面もありましたが、人のマネジメントを考えるトレーニングになりました。

油木田:工房やプログラミングをフォローする機能は、もっと欲しいかな。2年間は工房を使い放題なので、実践的な指導が受けられればさらに充実できると思います。

ーこれからKMDを目指す人へアドヴァイスはありますか?

島田:KMDは発展途上の大学院なので、目標を見失うとフワフワしちゃうこともあります。目的意識をはっきり持ってから入学してください。

イアン:プログラムやプロジェクトがたくさんありますから、すべて1回体験してみると何か掴めるはずです、ビジネスに興味がなくても、自分を知るために、まずは経験してほしい。

コムキッド:パッションを持って、何にでも挑戦してほしい。私は春に入学したので準備期間が短くて、コミュニケーションが取りづらく辛いことも多かったけど、挑戦して良かった。

折笠:口と頭だけじゃなくて手を動かせよ、としょっちゅう言われます。KMDでは社会に貢献してこそ意味があるので、自分の手で生み出す喜びを知ってください。

油木田:そうだね。工房はみんなもっと活用すべき!

ー最後に、皆さんの将来の夢を教えてください。

コムキッド:あくまで理想ですが、自分も他の人も、教育の力でハッピーにしたい。学校にもっと楽しいプログラムを提供して、新しい教育を考えたいと思っています。

イアン:私は就職が決まり、春から情報セキュリティ会社に勤めます。仕事を通して、日本の幸せなサラリーマンになるでしょうね(笑)。

島田:どんな会社に入るにしても、起業するにしても、新しい価値や人々を幸せにできることを提案しつづけることができる仕事がしたいです。

折笠:卒業後は、クリエーションカルチャーやコミュニティのデザインに取り組んだKMDでの経験を活かしながら、今まで気づかなかった価値を見出し、伝えていくような仕事をしていきたいと思っています。

油木田:例えるならば「ホグワーツ魔法学校」のような教育機関をつくりたい。KMDは今までの僕の人生の中で、とても幸せな時間だったのですが、その理由の1つはペーパーテストがなかったから。それならば、テスト以外の方法で子供の魅力や能力を引き出して、評価できる学校がつくれるんじゃないかと。卒業後はクリエイティブエージェンシーで働く予定ですが、いつか理想を形にしてみたいですね。

※本記事は2017年2月に取材したものです。