リアルとバーチャルの融合が生み出す豊かな生活

KMD × Be-i × Keio-NUS CUTEセンター「活動共有基盤の構築(ICES)」

KMD × Be-i × Keio-NUS CUTEセンター「活動共有基盤の構築(ICES)」

私たちは日々スマートフォンなどのネットワーク端末を使って自分の活動を発信し、共有しています。ネットワークは情報共有のための手段ですが、次の時代では情報以外のこと、経験そのものや空間の雰囲気なども共有できる環境が生まれるでしょう。そのときに、私たちの実世界(リアル)とネットワークの世界(バーチャル)の結びつきはどうなっていくのでしょうか。KMD 杉浦一徳准教授(取材時)とソフトウェア開発会社のビー・アイなどが進めている「ICES(仮)」は、リアルとバーチャルが融合する仕組みを構築し、社会実装しながら検証していくプロジェクトです。

ビー・アイは、就職活動の面接や検定試験といった実世界の活動をバーチャルの世界で展開するためのソフトウェアの開発を手がけています。「現状はCGや写真などをはめこみ、その場にいるような感覚を再現しています。ICESでは、この基盤にセンサー技術を組み合わせることで、実世界の環境をリアルタイムで表現できるようにしていきます」(ビー・アイ 代表取締役 磯部幸寛氏)。この仕組みを社会実装するフィールドは、シンガポールにある慶應義塾大学の研究拠点Keio-NUS CUTEセンターです。

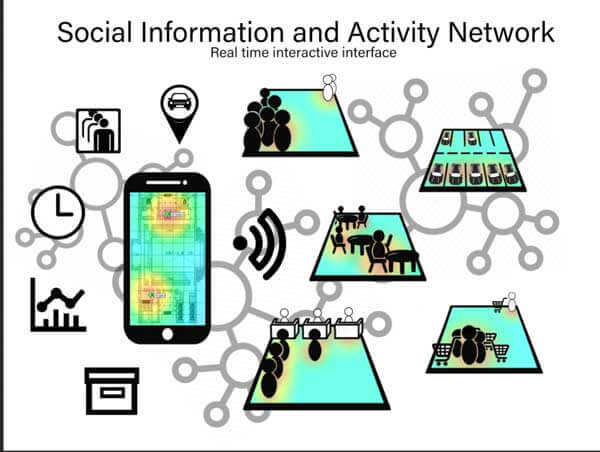

今回は、シンガポール国立大学で数万人規模の学生が集まるフードコートの混雑状況や、人気メニューの販売状況などをスマホで確認できるシステムをつくります。センサーで一人ひとりの微細な動きや大きな人の流れを取得し、そこに「何のワードを検索したか」「ツイッターで何をつぶやいたか」といった、その場にいる人の活動にまつわる情報を紐づけて、その空間の雰囲気や盛り上がりまでが手に取るようにわかるような支援環境を目指しています。「例えば、ドラクエ風のUIにしたら楽しいのでは? 情報の表現手法についても考えていきたい」と杉浦准教授は言います。

各地でさまざまなイベントや展示会が行われている日本においても、この活動共有基盤は大きな役割を担う可能性があります。「例えば、人の動きとお金の流れを結びつけ、仮想通貨を活用した新しい地域活性化など、規模を問わずさまざまな展開ができそうです」と磯部氏。リアルとバーチャルが自然に融合し、豊かな生活が生まれる未来を思い描いています。

有限会社ビー・アイ 代表取締役 磯部幸寛氏

(本記事は2019年3月に作成されました)